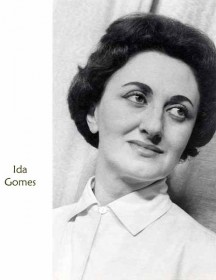

Biografia de Ida Gomes

Atriz foi criadora de personagens marcantes na televisão e no teatro

Mídias deste texto

Imagens (16 imagens)

Áudios (1 áudio)

Ita Szafran nasce em Krasnik, na Polônia, em 25 de setembro de 1926. É

criada na França, onde chega com sua família um ano depois de seu

nascimento. Em Paris, aperfeiçoa a língua materna, o francês, ao estudar

os escritores clássicos, como Racine, Corneille e Molière. De família

judaica, vem para o Brasil quando se torna eminente o domínio alemão

sobre a França. Em 1938, incentivada pela mãe, participa do concurso Em Busca de Talentos,

lendo uma poesia no programa de Celso Guimarães, na Rádio Tupi, e

conquista a primeira colocação. Cumpre a seguir um período na Rádio

Jornal do Brasil, até que Olavo de Barros lhe oferece um contrato na

Rádio Tupi. Na Rádio Globo, integra o elenco de radioteatro dirigido por

Amaral Gurgel e, em seguida, atua na Rádio Nacional que vive então o

auge da sua programação. Em 1948, com uma bolsa de estudos, vai estudar

nos Estados Unidos. Em 1951 segue para Londres para um estágio no

serviço brasileiro da Rádio BBC, na qual atua em novelas e como

locutora.

Já de volta ao Brasil, inicia sua carreira na televisão, entrando para a

TV Tupi em 1953. Estreia sob a direção de Chianca de Garcia,

protagonizando Electra,

de Sófocles, ainda nos estúdios da Avenida Venezuela, com direito a uma

desconfortável coluna no meio do estúdio. No elenco, aparecem dois

outros importantes atores dos primórdios da TV: Heloisa Helena e Jacy

Campos. Torna-se uma das principais atrizes pioneiras da televisão

brasileira, sendo escalada para diversos seriados e teleteatros, e chega

a figurar em quatro diferentes elencos na mesma semana.

Nessa época, participa simultaneamente do Grande Teatro Tupi, no qual se destaca em A Herdeira, ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Britto; do Teatro de Comédias, em diversas peças, entre as quais, Catarina da Rússia,

ao lado do galã Herval Rossano; do Câmera Um, de Jacy Campos; do Teatro

Gebara, dirigido por Fábio Sabag, e do Teatro de Equipe, dirigido por

Paulo Porto, quando recebe os maiores elogios por seu desempenho em A Esquina Perigosa, de J.B. Priestley, contracenando com Heloisa Helena, Daniel Filho e Paulo Porto.

O seriado A Canção de Bernadete (1957),

de Franz Werfel, com direção de Paulo Porto e estrelado por Aracy

Cardoso, dá-lhe grande popularidade ao interpretar a freira má que

persegue a protagonista. Paralelo à televisão, faz dublagens e integra o

elenco estelar da Cine-Castro,

dirigida por Carla Civelli, onde dubla ao lado de Natália Thimberg,

Alberto Perez, Cláudio Corrêa e Castro, Ângela Bonatti, José Miziara,

Daniel Filho e Cláudio Cavalcanti. Torna-se a voz oficial de Bette Davis

em seus principais desempenhos no cinema para as versões na televisão.

Em 1967 entra para a TV Globo e estreia na novela A Rainha Louca,

de Glória Magadan. Permanece na emissora até os dias de hoje. Na

primeira fase da TV Globo participou de grandes sucessos, como A Gata de Vison (1968/69); A Ponte dos Suspiros (1969); A Última Valsa (1969);Verão Vermelho (1970); O Homem que Deve Morrer (1971); Dona Xepa (1977), dentre outros. EmO Astro (1977),

de Janete Clair, destacou-se como a bondosa tia Magda, apaixonada por

Salomão Hayala, interpretado por Dionísio de Azevedo. Em 1973 integra a

primeira novela em cores, como a impagável Dorotéia Cajazeira de O Bem-amado,

de Dias Gomes, dirigida por Régis Cardoso. O sucesso da novela é tão

grande que ganha formato de seriado sete anos depois, com Ida e os

mesmos protagonistas: Paulo Gracindo, Lima Duarte, Emiliano Queiroz e

Dirce Migliaccio. Seu mais recente trabalho na TV foi na minissérie JK, de Maria Adelaide do Amaral, dirigida por Denis Carvalho.

No cinema estreia em Bonitinha Mas Ordinária (1963), dirigida por J.P. Carvalho. Encena O Mundo Alegre de Helô (1967), de Carlos Alberto de Souza Barros; A Penúltima Donzela (1969), de Fernando Amaral, ao lado de Djenane Machado e Adriana Prieto; e O Casal (1975), de Daniel Filho, ao lado de Sonia Braga e José Wilker. Em 1988 filma Primeiro de Abril, Brasil, com a diretora Maria Letícia. Depois de tempos afastada do cinema, retorna em Copacabana (2001), de Carla Camurati, e em O Amigo Invisível (2005), de Maria Letícia.

Sua carreira em teatro começa quando ainda é adolescente, em 1953, no

Teatro do Estudante, de Paschoal Carlos Magno. Em 1957 estreia no teatro

profissional em O Primo da Califórnia,

de Joaquim Manuel de Macedo, direção de Alfredo Souto de Almeida. Com o

diretor João Bethencourt, volta aos palcos em 1965 na peça As Feiticeiras de Salém, de Arthur Miller. Em 1971 atua no musical Um Violinista no Telhado, de Joseph Stein, direção de Wilfredo Ferrán. Em 1990 faz No Natal a Gente Vem Te Buscar,

de Naum Alves de Souza, direção de João Albano, ao lado de Lucélia

Santos. Suas mais recentes atuações nos palcos aconteceram em Bodas de Ouro(2002), de Vicente Maiolino, protagonizando ao lado de Carlos Alberto um casal de idosos; O Avarento (2003), de Molière, direção de João Bethencourt, com Jorge Dória no principal papel; eTio Vânia (2003),

de Tchecov, com Diogo Vilela e Débora Bloch, direção de Aderbal

Freire-Filho. Em 2006, sob a direção de Leon Góes, participa de Rainha Esther, de André Chevitarese.

Criadora de personagens marcantes na televisão e no teatro, dedica-se

integralmente à carreira e ao convívio com os amigos, sendo considerada

por todos uma mulher de forte personalidade e de talento comprovado.

Nota da redação: A atriz Ida Gomes morreu no dia 23/02/2009, aos 75 anos, no Rio de Janeiro.